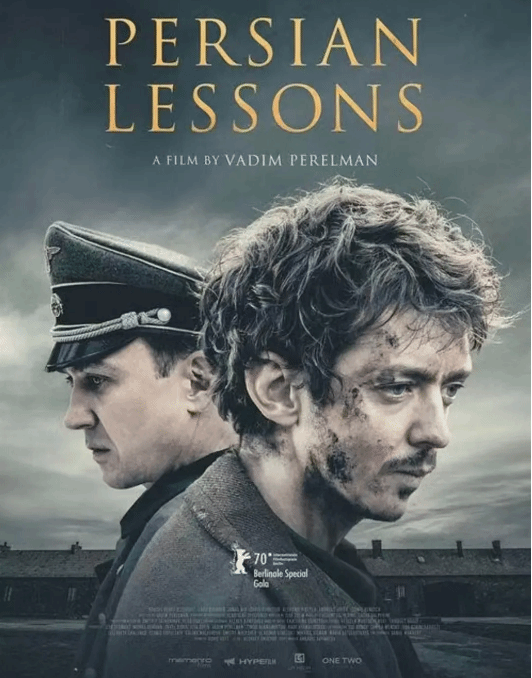

剧情梗概:

二战期间,犹太人吉尔斯在集中营中谎称自己是波斯人保命,被一位德国军官看中并要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言,他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根个,编造出上千个“波斯语单词",军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖,并开始袒护他,不料集中营中来了一个真正的波斯人……

推荐理由:

在电影《波斯语课》中,语言不再只是交流工具,而是成为生与死的分界线,承载着人性的光辉与战争的残酷。

影片以二战纳粹集中营为背景,犹太人吉尔斯为求生,谎称懂波斯语,为纳粹军官科赫教授波斯语。这段“教与学”的过程,构成影片独特叙事脉络。吉尔斯凭借超凡记忆力,将集中营中犹太人名字编造为“波斯语”词汇,用这种隐秘方式记录下2840个名字,为消逝的生命留下无声却有力的证言。

影片通过细腻情节与表演,刻画复杂人性。科赫对“波斯语”的学习,最初源于对晋升的渴望,他在吉尔斯面前展现出纳粹的傲慢与威严。但随着课程推进,他对吉尔斯产生某种依赖,人性中微弱善良偶有闪现。而吉尔斯,从恐惧求生到坚定守护“语言密码”,其内心转变令人动容。他在绝境中坚守,不仅为自己求生,更为那些被屠杀的同胞留存记忆。

导演运用巧妙镜头语言,营造紧张压抑氛围。集中营灰暗色调、拥挤营房与残酷劳作场景,直观呈现纳粹暴行。而吉尔斯与科赫相处空间相对“安静”,形成鲜明对比,凸显个体在战争洪流中的渺小与挣扎。例如,吉尔斯在教授“波斯语”时,每一个词汇背后都可能是一个鲜活生命的消逝,这种反差强化了影片悲剧力量。

从更深层次看,《波斯语课》探讨语言、记忆与生存关系。语言成为吉尔斯在集中营生存的武器,同时也是记忆载体。他用虚构语言铭记同胞,让那些被历史湮没的生命得以在语言中重生。这种对记忆的坚守,是对纳粹暴行的抗争,也是对生命尊严的捍卫。

《波斯语课》是一部深刻动人的作品,它以小见大,借语言与人物命运,揭示战争残酷,歌颂人性光辉。它提醒我们,即使在最黑暗时刻,人类对生命尊重与对正义追求,也如微弱烛光,永不熄灭。